dokumentARfilm Mediathek

Medien für den Unterricht

Trefferliste (9)

Unterrichtsfach

Suche verfeinern

Epoche

Unterrichtsstufe

Sprache

Weitere Suchkriterien

(nicht kombinierbar)

20. Jahrhundert: 1945-1975

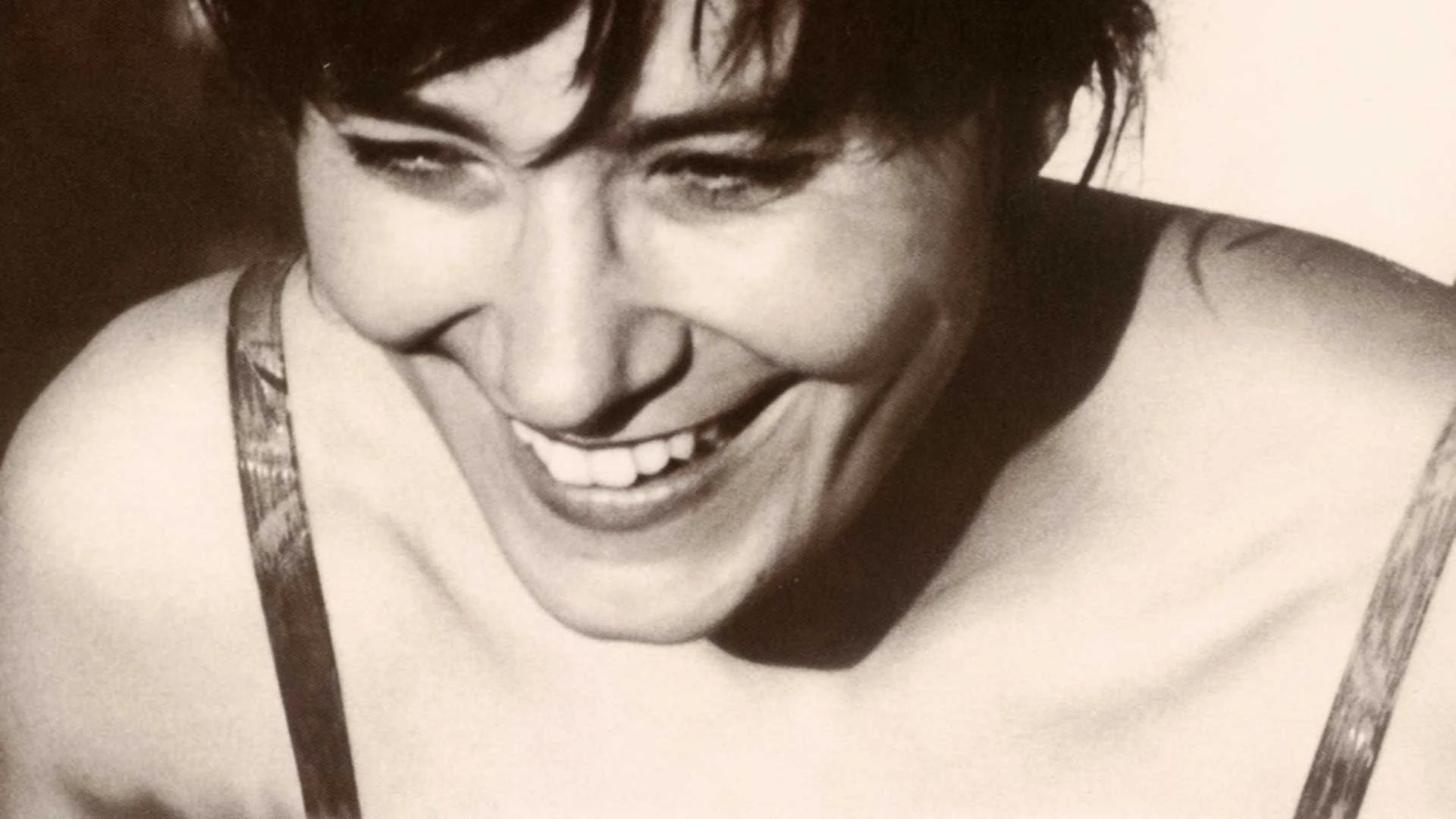

Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand

Ein „Leben auf der Überholspur“ habe Franziska Reimann geführt, heißt es im ersten Kapitel: Die junge Frau wird schon mit 20 Jahren Schriftstellerin, ist überzeugte Sozialistin und organisiert im Sinne der DDR-Kulturpolitik einen Zirkel schreibender Arbeiter, bekannt als „Bitterfelder Weg“. Vor ihrem frühen Tod macht Reimann sich Feinde bei den Funktionären, weil sie die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ kritisiert. Das zweite Kapitel beleuchtet Reimanns Roman „Franziska Linkerhand“. Die Titelfigur ist Architektin, hadert mit seelenlosen und seelenzerstörerischen Projekten wie dem Plattenbau und reibt sich an der Rolle der Frau als Opfer gesellschaftlicher und biologischer Zwänge. Die Zensur streicht ganze Passagen aus dem Buch. Dennoch behält es seine politische Schärfe und trifft den Nerv der Zeit. Für Lernende interessant und am Beispiel gut nachvollziehbar (und auf andere Werke übertragbar), werden im dritten Kapitel von einer Germanistin die im Roman wechselnd eingesetzten Erzählhaltungen aufgezeigt und erläutert.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 2:42 Min. - Biografisches

Kapitel 2 - 4:34 Min. - Franziska Linkerhand

Kapitel 3 - 2:41 Min. - Erzählperspektiven

20. Jahrhundert: 1945-1975

Der literarische Markt

Kulturpolitik in Besatzungszeiten – das erste Filmkapitel zeigt in Original-Wochenschauaufnahmen symbolische Handlungen, die den Wandel markieren sollen: In Bayern werden die Gussformen von Hitlers „Mein Kampf“ zu Druckplatten der ersten freien Zeitung umgeschmolzen, im Osten wird der Tag der nationalsozialistischen Bücherverbrennung zum „Tag des freien Buches“ ausgerufen. Eine gesamtdeutsche kulturelle Erneuerung im „Kulturbund“ scheitert dagegen. Das zweite Kapitel informiert Lernende über progressive Aspekte der DDR wie den „Bitterfelder Weg“ und das „Institut für Literatur ‚Johannes R. Becher‘“, aber auch über die zersetzende Wirkung der Zensur und die berechtigte Angst der Autorinnen und Autoren vor Haft oder Ausbürgerung. Über einen häufig vernachlässigten Aspekt der westdeutschen Geschichte klärt das dritte Kapitel auf: Auch in der BRD werden kritische Stimmen zensiert und als „Nestbeschmutzer“ beschimpft. Erst in den 1960er Jahren beginnt die Studentenbewegung die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit einzufordern.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 4:19 Min. - Kulturpolitik in den Besatzungszonen

Kapitel 2 - 6:03 Min. - DDR – Sozialistischer Realismus

Kapitel 3 - 4:58 Min. - BRD – Politik, Protest und Popkultur

20. Jahrhundert: 1945-1975

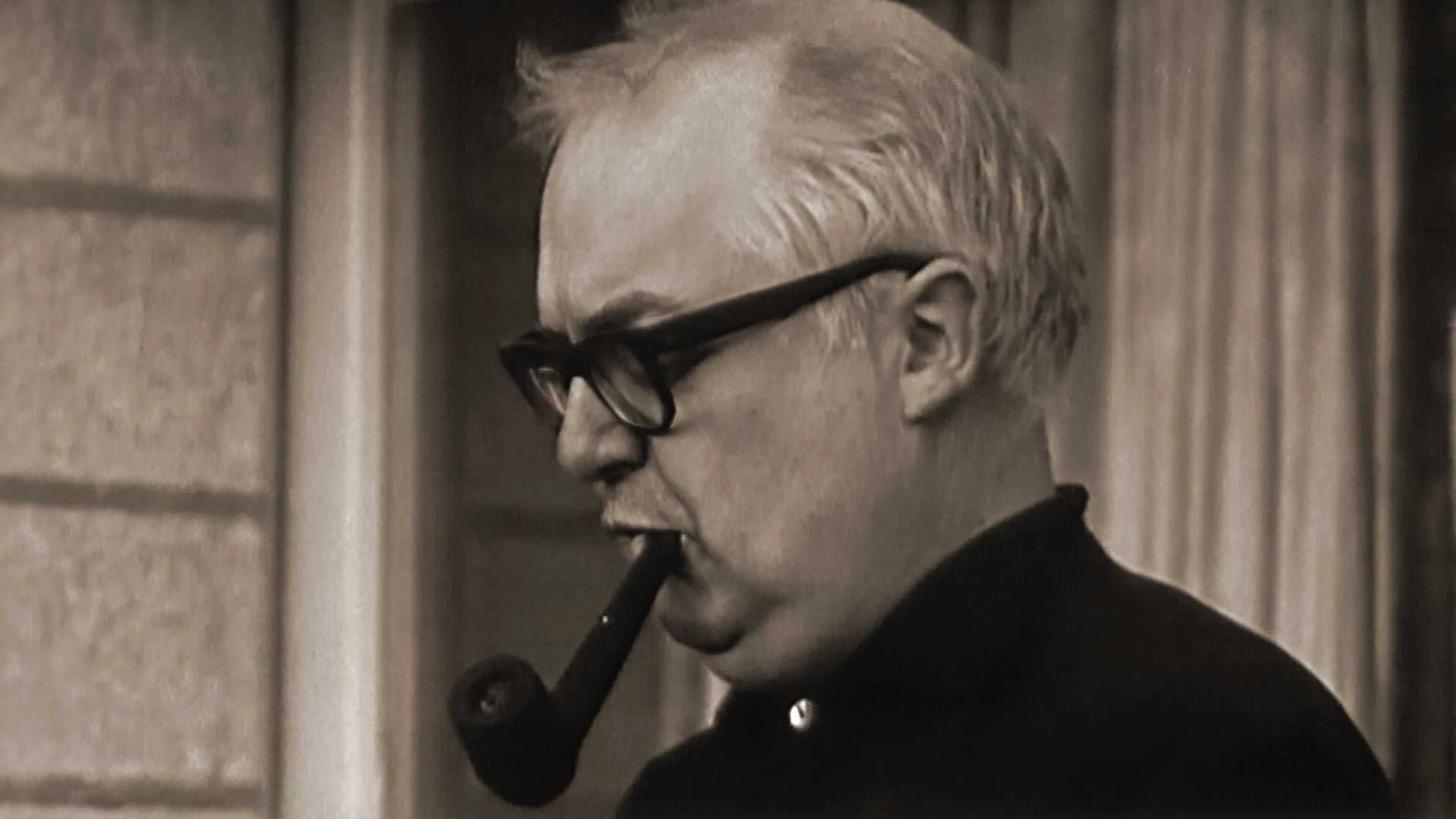

Friedrich Dürrenmatt

Das erste Kapitel des Films verschafft Lernenden einen Überblick über Dürrenmatts Leben und die frühen Schaffensperioden. Nach erfolgreicher Publikation von Kriminalromanen wechselt er ins dramatische Fach und feiert schon mit seiner ersten Komödie „Der Besuch der alten Dame“ den Durchbruch. Von diesem Stück handelt das zweite Kapitel, das nicht nur den Inhalt wiedergibt: Im Vergleich zweier Inszenierungen wird Schülerinnen und Schülern ein Panorama möglicher Interpretationen aufgespannt, das sie als Impuls zu Diskussionen oder gar zu eigener Theaterarbeit anregen kann, denn eine der Inszenierungen wird von einem Deutschkurs entwickelt und aufgeführt. Vom zeitlos aktuellen Thema der Käuflichkeit des Menschen wechselt das dritte Kapitel zu den „Physikern“, die im moralischen Konflikt zwischen Genie, Naturwissenschaft und Verantwortung stehen. Aussagen zum klassischen Aufbau des Stücks, welches die „Verrücktheit der Welt ohne Happy-End“ darstellt, und ein eindrucksvolles Zitat des Autors selbst bilden das Ende des Films.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 2:26 Min. - Biografisches

Kapitel 2 - 7:07 Min. - Der Besuch der alten Dame

Kapitel 3 - 4:31 Min. - Die Physiker

20. Jahrhundert: 1945-1975

Hermann Korte und Andrea Jäger im Interview

Im ersten Kapitel erläutert Hermann Korte von der Uni Siegen den begrifflichen Unterschied zweier Formen von Gedächtnis: Wenn das „kommunikative Gedächtnis“ verloren geht, das über persönliche Weitergabe von Informationen in der vierten Generation aussetzt, tritt das „kulturelle Gedächtnis“ an dessen Stelle. Eine Gesellschaft verändert dabei die Erinnerungen an Vergangenheiten ständig. Jüngere Großereignisse wie z. B. die Deutsche Einheit können den Blick auf die gesamte Vergangenheit bestimmen und bisherige Narrative überlagern. Im zweiten Kapitel äußert sich Andrea Jäger von der Uni Halle zum Wesen der Zensur in der DDR. Sie veranschaulicht, wie eng die Zusammenarbeit von Zensoren mit Beamten der Staatssicherheit war: Kritische Texte galten direkt als Systemkritik, was durch Ausforschung von Weltanschauung und Privatleben der Person, welche den Text verfasst hatte, belegt werden sollte.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 3:08 Min. - Hermann Korte – Kommunikatives vs. kulturelles Gedächtnis

Kapitel 2 - 1:11 Min. - Andrea Jäger – Zensur in der DDR

20. Jahrhundert: 1945-1975

Leben im Nachkriegsdeutschland

Das erste Kapitel lässt Lernende anhand von historischen Filmaufnahmen und sehr berührenden, authentischen Zeugnissen der Überlebenden Einblick nehmen in die chaotischen Verhältnisse im Nachkriegsdeutschland: Flüchtlingsströme, Trümmerfrauen, traumatisierte Kriegsheimkehrer, Hungerwinter und ein Schwarzmarkt, dessen Währung die allseits begehrte US-Zigarette ist. Die unterschiedliche Behandlung der Deutschen durch die Siegermächte macht sich nicht nur im Alltag, sondern auch in der Entnazifizierung bemerkbar, so zeigt es an Beispielen das zweite Kapitel. Zentrale Begriffe wie „Stunde Null“, „Persilschein“ und „Bodenreform“ werden hierbei auf leicht verständliche Weise eingebracht und übersetzt. Das dritte Kapitel illustriert anschaulich die Versuche der deutschen Künstlerschaft, einen einigen und gesamtdeutschen Kulturbund zu schaffen, welcher jedoch nach kurzer Zeit wieder zerbricht. Aber jetzt entstehende Zeitungen, Rundfunksender und Filme bieten Künstlerinnen und Künstlern neue Tätigkeitsfelder.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 6:51 Min. - Alltag

Kapitel 2 - 8:06 Min. - Entnazifizierung

Kapitel 3 - 3:56 Min. - Kultureller Neubeginn

20. Jahrhundert: 1945-1975

Leben im geteilten Deutschland

„Seid bereit!“ Mit dieser Losung, so erfahren Lernende im ersten Kapitel, drillte die DDR ihre Jugend, die mit Sport und paramilitärischer Erziehung ideologisiert werden soll. Schattenseiten wie Lebensmittelknappheit und Arbeiterunruhen verdrängt das SED-Regime oder bekämpft sie mit Waffengewalt. Nicht wenige versuchen auf abenteuerliche Weise in den Westen zu entkommen, wie zwei ehemalige Flüchtlinge aus ihren Erinnerungen berichten. Während Frauen in der DDR berufstätig sind, sind die Rollen in der BRD klar verteilt: Der Mann verdient das Geld, die Frau sorgt sich um Heim und Herd. Diese und andere Informationen über das Leben in Westdeutschland liefert das zweite Kapitel: Es geht um Wirtschaftswunder, Wohlstand und Wiederbewaffnung. Auch in der BRD wird politischer Protest als „staatsfeindlich“ mit Polizeigewalt geahndet, was zum Fokus des dritten Kapitels überleitet. Studentenrevolte im Westen, „Prager Frühling“ im Osten: Hier wie dort demonstrieren Intellektuelle gegen Unrechtssysteme. Panzer und Knüppel sind die Antwort.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 6:05 Min. - DDR – Aufbau des Sozialismus

Kapitel 2 - 5:12 Min. - BRD – Leben im Wirtschaftswunder

Kapitel 3 - 2:10 Min. - 1968 – Protest und Aufbruch

20. Jahrhundert: 1945-1975

Lyrik nach 1945

Nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs verspricht traditionelle Lyrik eine heile Welt – eine Provokation für manche: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch, meint Theodor Adorno. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf Lyrik nach 1945 ordnet der Germanist Hermann Korte zu Beginn fachkundig ein. Die folgenden Kapitel entwerfen wie in einem Zeitraffer Profile namhafter Lyrikerinnen und Lyriker von Sarah Kirsch bis Paul Celan und bilden dabei auf für Lernende gut verständliche Weise die verschiedenen Standpunkte zu einer neuen Funktion von Gedichten ab. Professionelle Sprecherinnen und Sprecher bringen ausgewählte Gedichte eindrucksvoll zu Gehör und bereichern so die anschließende Interpretation der Texte im Unterricht. Die politische Seite von Lyrik verstehen Schülerinnen und Schüler besser, wenn sie im letzten Kapitel des Films erfahren, dass ausgerechnet der Erfolg von Dichtung zum Fallstrick werden kann: Wegen ihrer Popularität in der DDR werden Sarah Kirsch und Wolf Biermann gezwungen, das Land zu verlassen.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 1 - 2:49 Min. - Traditionelle Lyrik

Kapitel 2 - 1:21 Min. - T. W. Adorno: „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“

Kapitel 3 - 2:16 Min. - Günter Eich: Inventur

Kapitel 4 - 1:49 Min. - Gottfried Benn

Kapitel 5 - 1:48 Min. - Paul Celan: Todesfuge

Kapitel 6 - 2:10 Min. - Hans Magnus Enzensberger

Kapitel 7 - 3:44 Min. - Bertolt Brecht: Buckower Elegien

Kapitel 8 - 2:19 Min. - Volker Braun und Sarah Kirsch

20. Jahrhundert: 1945-1975

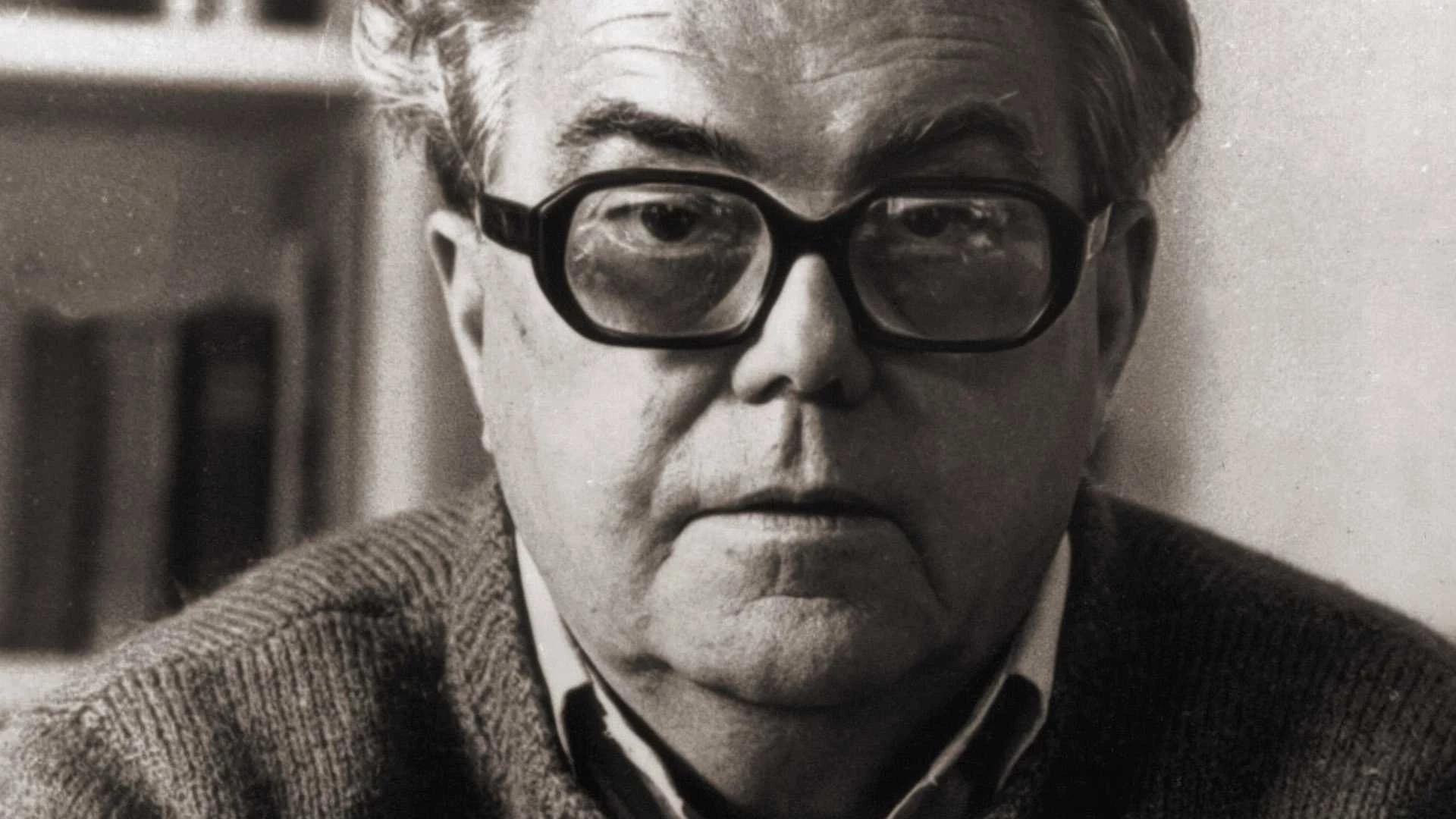

Max Frisch: Homo faber

Das erste Kapitel des Films rekapituliert anschaulich und informativ Höhepunkte des Lebens und Werks von Max Frisch. Fotos und Filmsequenzen untermalen wichtige berufliche Phasen, z.B. auch Frischs Laufbahn als Architekt, was Lernende überraschen wird. Frisch bringt als Theater-Schriftsteller gesellschaftlich relevante Themen wie Rassismus auf die Bühne, gilt vor allem aber als großer Prosaschreiber, wie ein Germanist im Interview erläutert. Seine Romane kreisen vor allem um das Problem der menschlichen Identität, so auch „Homo faber“, dem das zweite Kapitel des Films gewidmet ist. In einem Filminterview von 1970 kommt Max Frisch selbst zu Wort und nimmt Stellung zur Thematik seines Werks. Ausgangssituation des Protagonisten, tragische Liebesbeziehung, Schuldfrage und naher Tod: Mittels eindrucksvoll vorgetragener Textpassagen und kommentierender Inhaltsangabe wird Lernenden ein fundierter Überblick über „Homo faber“ vermittelt.

Sprache: Deutsch

Kapitel anzeigen

Kapitel ausblenden

Kapitel 2 - 5:20 Min. - Homo faber

Kapitel 1 - 2:48 Min. - Biografisches